物流コストとは?費用の内訳や比率・上昇の原因・削減方法を解説

2025/08/13

≪ 目次 ≫

物流は企業活動を支える重要なインフラであり、その中核をなすのが「物流コスト」です。

近年、燃料価格の高騰や人手不足、多品種少量化といった要因により、物流コストの上昇が企業収益に与える影響はますます大きくなっています。

一方で、物流コストは工夫次第で最適化できる分野でもあり、見直しによって利益率の改善が期待できます。

本記事では、物流コストの定義や内訳、比率といった基本から、上昇の背景と課題、さらに実効性のあるコスト削減方法までを網羅的に解説します。

物流戦略の見直しを検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。

【 物流コストとは 】

物流とは、供給者から需要者へと商品を移動させる過程で発生する業務全般を指します。

この物流業務の各工程には必ず何らかのコストが発生しており、企業が収益を向上させるためには、物流コストの適切な管理と削減が欠かせません。

しかし近年では、人手不足や燃料価格の高騰などの影響により、物流コスト比率は上昇傾向にあります。

企業にとって物流コストは無視できない経営課題となっているのです。

物流コストを正しく理解し、効果的な削減方法を実践することで、企業の収益改善につなげることができます。

ここでは、物流コストの定義から内訳、削減方法までを解説します。

■物流コストの定義と全体像

物流コストとは、物流全般にかかる費用の総称です。

モノを供給者から需要者へ移動する際に発生するすべての費用を含み、大きく「社内物流コスト」と「支払物流コスト」に分類されます。

社内物流コストには人件費やシステム費用など、支払物流コストには輸送・運送費や倉庫・設備の賃料などが含まれます。

単なる輸送費だけでなく、物流に関わるすべての費用が物流コストであることが重要なポイントです。

企業にとって、これらのコストを正確に把握することは物流業務の効率化と収益向上のために必須となっています。

■売上に占める物流コスト比率の実態

日本ロジスティクスシステム協会の「2023年度物流コスト調査報告書」によると、全業種平均の物流コスト比率は5.00%となっています。

この比率は長期的には上昇傾向にあり、特に前々回の2021年度調査では過去20年間で最も高い5.70%を記録しました。

同協会の調査によれば、物流企業からの値上げ要請も増加しており、最も多いのは「輸送費」、次いで「荷役費」となっています。

この背景には、物流業界の深刻な労働力不足があり、トラック運賃や荷役費の値上がりが物流コスト比率の増加を招いていると考えられています。

参考:日本ロジスティクスシステム協会|2023年度物流コスト調査報告書【概要版】

■企業収益に与える物流コストの影響

物流コストの上昇は、企業の利益を直接的に圧迫します。

特に売上全体に占める物流コストの割合が高い企業では、わずかなコスト増加でも大きな利益減少につながることがあります。

逆に言えば、物流コストを効率化することで、その分の利益を確保することが可能になるのです。

また、適切な物流コスト管理は、価格競争力の強化や顧客サービスの向上にも寄与します。

納期の短縮や在庫の適正化を実現することで、顧客満足度の向上と競合他社との差別化を図ることができるでしょう。

【 物流コストの構成要素と内訳 】

物流コストを効果的に管理するためには、まずその構成要素を正確に把握することが重要です。

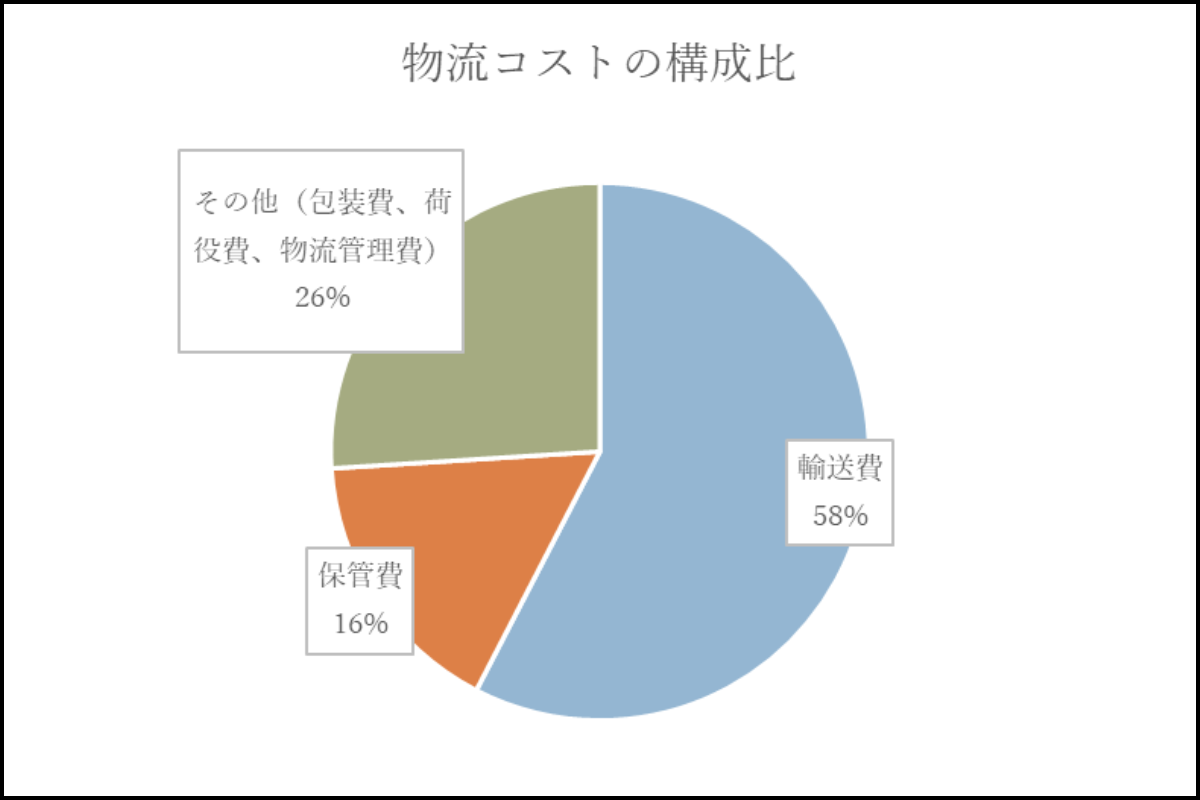

物流コストは大きく分けて以下の4つの要素で構成されています。

物流コストを効果的に管理するためには、まずその構成要素を正確に把握することが重要です。

物流コストは大きく分けて以下の4つの要素で構成されています。

- 輸送・運送費

- 保管費

- 荷役費

- 管理費・人件費

これらの要素がバランスよく最適化されることで、全体の物流コストを削減することができます。

日本ロジスティクスシステム協会の調査によると、これらの中でも特に輸送・運送費が最も大きな割合を占めており、重点的な見直しが効果的とされています。

それでは、それぞれの構成要素について見ていきましょう。

参考:日本ロジスティクスシステム協会|2023年度物流コスト調査報告書【概要版】をもとに作成

■輸送・運送費

輸送・運送費は商品を販売した際に必要な運賃のことです。

チャーター車両費用や宅配便の配送料、自社トラックのガソリン代や減価償却費などが該当します。

物流コストの中でもとてもイメージしやすく、可視化しやすい部分です。

物流費用の中で高い割合を占めるため、いかにコストを削減できるかが企業の売上に直結しているといっても過言ではありません。

また、物流ネットワークを構築する初期コストもかかるので、事前に必要な準備を十分に検討し、費用対効果を検証することが大切です。

■保管費

保管費とは、商品を取引先に納品するまでの間、倉庫など一定の場所で品質や数量の保持をする際の費用を指します。

主に商品を置く倉庫の賃貸費用や、自動倉庫の管理費、火災保険などが保管費に含まれます。

自社で倉庫を用意する場合と外部倉庫を契約する場合では、コストの差が大きく出る傾向があります。

コスト削減を達成するためには、在庫の保管方法が最適化されているかを見直したり、委託先の倉庫との契約方法を最適なものに変更したりする方法が効果的です。

物流コスト全体の中でも重要な要素となっています。

■荷役費

荷役費とは物流作業において発生する経費のことで、具体的には商品の入出庫、運搬、積付け、仕分け、ピッキングなどの作業にかかる費用を意味します。

作業の量や効率によって所要時間が変化するため、費用も連動して変動します。

そのため、作業効率の向上によってコスト削減が可能な領域といえます。

効率化の方法としては、倉庫内のロケーション管理を最適化してピッキング経路を短縮したり、倉庫管理システム(WMS)を導入して業務全体を効率化したりする方法が有効です。

ただし、事業規模や取扱荷物量によってはシステム投資の費用対効果が得られない場合もあります。

そのような場合は、専門の物流企業へのアウトソーシングという選択肢も検討する価値があるでしょう。

■管理費・人件費

管理費は物流システムや受発注システムなどの導入・運用費など、人件費は物流担当者や作業員、物流会社の営業担当などの給与が該当します。

システムの導入にはまとまった予算が必要になるため、事前に費用対効果を十分に検証する必要があります。

自社で物流スタッフを採用すると繁忙期と閑散期で人員を柔軟に配置しにくい側面もあることから、外注することでコストを抑える方法も考えられます。

物流業務をアウトソーシングすることで、固定費となっていた人件費を変動費化し、繁閑差に合わせた柔軟なコスト構造を実現することができるでしょう。

【 物流コスト高騰の背景と課題 】

近年、物流コストは右肩上がりで上昇し続けており、多くの企業にとって大きな経営課題となっています。

その背景には、いくつかの社会的・経済的要因が複雑に絡み合っています。

燃料価格の高騰、労働力不足による人件費の上昇、そして消費者ニーズの変化に伴う多品種少量配送の増加などが、物流コスト上昇の主な要因となっています。

これらの課題に対応するためには、まずその実態と影響を正確に理解することが不可欠です。

ここでは、物流コスト高騰の主な背景と課題について解説します。

■燃料価格の変動による輸送コストへの影響

ガソリンや軽油などの燃料価格の変動は、輸送コストに直接的な影響を与えます。

国際情勢や為替の変動によって原油価格が上昇すると、トラック輸送の燃料費が増加し、物流コスト全体を押し上げることになります。

輸送費は物流コストの中でも大きな割合を占めているため、燃料価格の上昇による影響は非常に大きなものとなります。

この状況に対応するためには、配送ルートの最適化や積載効率の向上などを通じて、燃料消費量を削減する取り組みが必要です。

また、物流会社との長期的な関係構築により、燃料サーチャージの適正化を図ることも重要な対策となるでしょう。

■労働力不足がもたらす人件費の上昇

物流業界は深刻な労働力不足に直面しています。

少子高齢化による労働人口の減少に加え、2024年には自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制見直しも控えており、業界全体の人手不足はさらに加速すると予想されています。

特にトラックドライバーの不足は深刻で、人材確保のための賃金上昇が物流コストを押し上げる要因となっています。

最低賃金の上昇も相まって、人件費の増加は避けられない状況です。

物流現場では、人員の柔軟な配置が難しく、繁忙期に合わせた人員確保が必要なため、閑散期には余剰人員による無駄なコストが発生することもあります。

こうした課題への対応として、アウトソーシングによる人件費の変動費化や業務効率化が注目されています。

■多品種少量化による積載効率の低下と物流複雑化

消費者ニーズの多様化とEC市場の拡大により、物流は多品種少量配送の傾向が強まっています。

従来のパレット単位での配送からケース単位、さらにはピース(バラ)単位での配送要請が増加し、トラックの積載効率が低下すると同時に、配送頻度が増加する傾向にあります。

この結果、1個あたりの配送コストは上昇し、物流コスト全体を押し上げる要因となっています。

また、多品種少量化は在庫管理やピッキング作業などの複雑化をもたらし、ミスが発生しやすくなるリスクも高まります。

こうした状況に対応するためには、物流システムの導入やアウトソーシングなど、専門的な知識やノウハウを活用した対策が求められています。

【 効果的な物流コスト削減のアプローチ 】

物流コストの上昇に対応するためには、効率的なコスト削減アプローチの導入が不可欠です。

特に成果が期待できる取り組みとして、以下の4つの方法が挙げられます。

- 物流拠点の集約化によるコスト最適化

- 倉庫内作業のルール化と効率化の実現

- 物流管理システム導入による業務改善

- 固定費から変動費へのコスト構造転換

これらの手法を組み合わせることで、物流コストを最小限に抑えながら、サービス品質を維持・向上させることが可能になります。

それぞれの方法について、具体的な内容と導入のポイントについて説明します。

■物流拠点の集約化によるコスト最適化

物流コストの削減に効果的なのは、コストの約6割を占めるとされる輸送費を削減することです。

多くの企業はすでに運送会社との料金交渉によるコスト削減を行っていますが、料金を変えずに輸送費を削減するためには、積載率を向上させることが必要です。

拠点を集約させることで荷物をまとめて運送でき、輸送費の削減が可能になります。

また、拠点の集約は人件費や保管費用の削減にもつながるため、物流コスト全体の最適化が実現できるでしょう。

ただし、拠点の集約により配送距離が延びる場合もあるため、総合的な視点での検討が必要となります。

■倉庫内作業のルール化と効率化の実現

作業をルール化しなければ作業効率は向上しません。

たとえば、トラックの都合がつかず営業担当者が顧客に直接商品を届けるような事態が発生すると、本来は物流作業に該当するものが「営業費用」として計上され、物流コストが正確に把握できなくなるリスクがあります。

明確なルールを設定することで、業務の単純化と現状把握が容易になり、効率を測定する基盤が整います。

また、定期的なルール見直しも重要です。

日々の改善の積み重ねが大きなコスト削減につながるため、動線やレイアウトを確認し、二重作業の排除や導線短縮などの改善を継続的に実施することが効果的でしょう。

■物流管理システム導入による業務改善

物流管理では、物の数・質を維持する正確な管理が求められます。

人が管理する場合は一定の人的リソースが必要になる上、人為的ミスを防ぐことも課題となります。

システムを導入すれば、コスト削減・効率化・管理強化を同時に実現できる可能性があります。

たとえば、効率的に商品を集められるピッキング・カートには、商品の重量を自動測定するシステムや、商品の正誤を自動判別するシステムが搭載されているものもあり、作業効率が大幅に向上します。

また、デジタル・ピッキング・システム(DPS)のような先進的な設備の導入も、ペーパーレス化や作業効率化を通じて物流コスト削減に貢献するでしょう。

■固定費から変動費へのコスト構造転換

物流業務を外部委託すると、物流コストの透明性が向上します。

請求書という形で費用が明確化されるため、どの業務にいくらかかっているかが把握しやすくなり、定期的なコスト見直しが容易になります。

また、本業に集中できる環境が整い、製造業であれば商品開発・製造・営業活動により多くのリソースを振り向けられるようになります。

さらに、施設維持費の削減も重要なメリットです。

自社で倉庫を保有していると、季節変動に対応するために確保した広いスペースが閑散期には遊休化するなど、非効率な費用負担が生じがちです。

アウトソーシングにより倉庫やトラックなどの固定資産を持たない経営が可能となり、資本効率が向上して収益性の改善につながります。

弊社などの専門物流サービスの活用は、こうした利点を得るための有効な選択肢となるでしょう。

【 ネオロジスティクスの物流アウトソーシングによる課題解決 】

ネオロジスティクスは25年の実績と35社以上の物流事業支援経験を活かし、単なる代行サービスではなく、お客様の物流部門として機能する物流アウトソーシングを提供しています。

現在の物流状況を分析し、センター内での業務だけでなく仕入先・納品先とのつながりも考慮した総合的な改善提案が特徴です。

特に「卸売」事業者向けのBtoB物流に強みを持ち、「加工食品」「美容化粧品」「雑貨類」「日用品」など多岐にわたる商材の取扱実績があります。

近年は多品種少量化や物流の複雑化に対応し、ピース(バラ)単位での細かな作業や賞味期限・ロット管理にも対応。

自社開発のWMSをカスタマイズし、物流の可視化と継続的な改善を実現します。

2024年8月には和泉市に約6,200坪の新センターも開設し、さらなる対応力強化を図っています。

25年の実績と35社の信頼!ネオロジスティクスの物流アウトソーシングの詳細はこちら

■まとめ

物流コストは企業収益に直結する重要な要素であり、輸送費、保管費、荷役費、管理費などの内訳を理解することが削減の第一歩です。

近年の燃料価格高騰や労働力不足により上昇傾向にある物流コストですが、拠点集約化やルール化、システム導入、コスト構造の変動費化などによる削減が可能です。

特に物流アウトソーシングは、専門的ノウハウを活用しながら本業に集中できるメリットがあります。

物流コストの見直しは単なる経費削減ではなく、企業全体の競争力強化につながる戦略的取り組みと言えるでしょう。