物流業務の効率化方法!よくある課題や効率化の手順を徹底解説

2025/08/13

≪ 目次 ≫

- 物流業界が直面する深刻な課題

- 物流効率化がもたらす具体的なメリット

- 物流効率化を実現するための基本ステップ

- 物流業務の効率化を成功させる主要な方法

- 物流効率化を加速させる最新テクノロジー

- 国の支援制度を活用した物流効率化の推進

- 物流のアウトソーシングとパートナーシップ構築

- ネオロジスティクスの物流アウトソーシングで業務を効率化

- まとめ

近年、EC市場の急成長や人材不足、燃料費の高騰などにより、物流業界は深刻な課題に直面しています。

こうした状況下で注目されているのが、「物流業務の効率化」です。

物流を最適化することで、コスト削減や業務のスピード向上、サービス品質の改善など、多くのメリットが期待できます。

本記事では、物流業務におけるよくある課題から、効率化を実現するための具体的な手順、最新テクノロジーの活用方法までをわかりやすく解説。

実際の現場で役立つ知識を網羅的に紹介しますので、物流部門の改善に悩む方はぜひ参考にしてください。

【 物流業界が直面する深刻な課題 】

物流業界は現在、さまざまな側面で深刻な課題に直面しています。

ECビジネスの急成長による物流量の増加、人材不足による労働力の確保難、コスト上昇への対応など、物流に関わる企業は日々これらの課題と向き合っています。

効率化の取り組みなしには、持続可能な物流サービスの維持が困難な状況となっているのです。

これらの課題を理解することが、効果的な対策を講じるための第一歩となるでしょう。

■拡大するEC市場と増加する配送量の現状

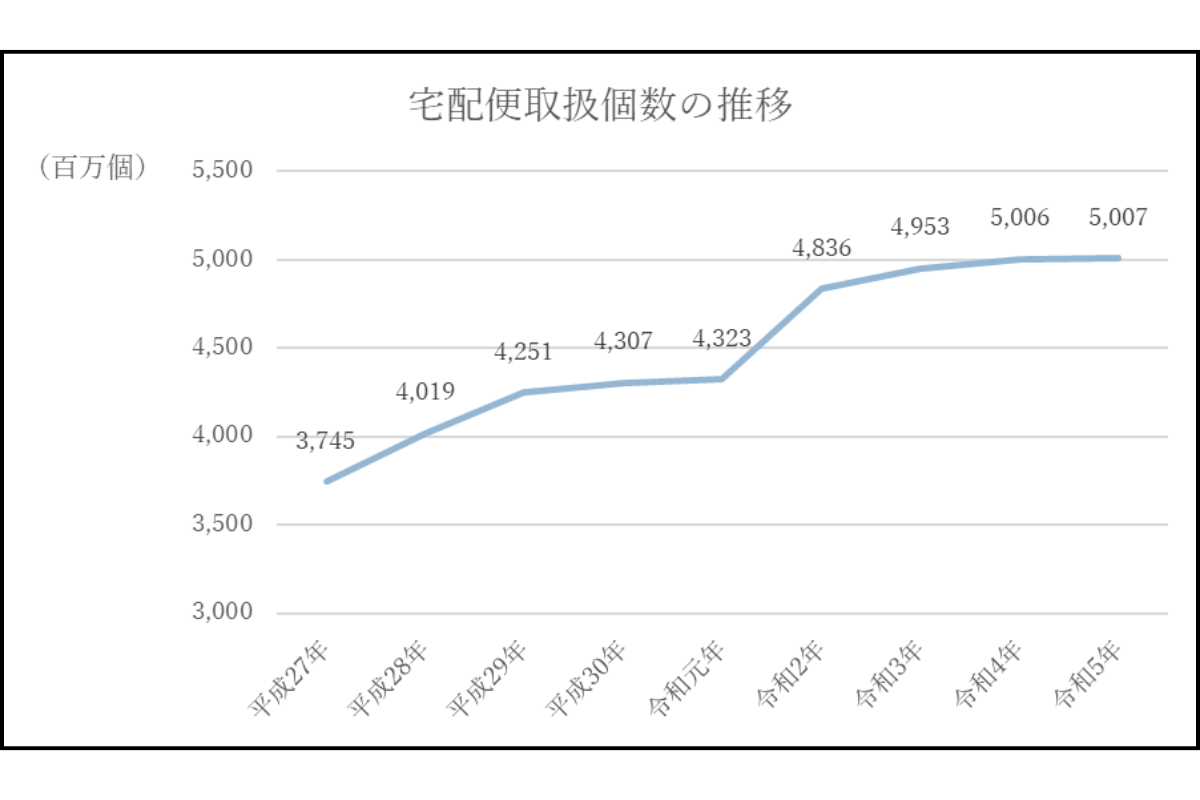

国土交通省の調査によると、令和5年度の宅配便取扱個数は50億733万個に達し、前年度比で約0.3%増加しました。

この数値は10年前と比較すると約18億個増加しており、年間1.8億個ペースで宅配需要が拡大していることを示しています。

特徴的なのは配送の小口化です。

平成2年度には貨物1件あたり2.43トンだった貨物量が、令和3年度には0.83トンへと約3分の1に減少しました。

一方で物流件数は同期間に13,656件から25,080件へとほぼ倍増しています。

このように物量が増えるだけでなく、小口多頻度化が進むことで、物流現場の業務量は単純な個数以上に増大しているのです。

参考:国土交通省│令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について 参考:国土交通省|令和5年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法 をもとに作成

参考:国土交通省|令和5年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法 をもとに作成

■慢性的な人材不足とドライバーの労働環境問題

物流業界では拘束時間の長さが深刻な問題となっており、労働環境の悪化を招いています。

特に長距離ドライバーは運転だけでなく、配送先での積み下ろしや待機時間なども加わるため、拘束時間が長期化しやすい傾向にあります。

国土交通省の資料によると、トラック業界で働く人の約45.2%が40〜54歳であり、29歳以下の若年層は全体の10%未満となっています。

こうした労働環境の悪さは人材の流出や確保難につながり、業界全体の人手不足に拍車をかけています。

高齢化が進む一方で若手の参入が少ないという構造的問題も深刻です。

2024年からのドライバーの時間外労働に関する規制強化により、さらなる人手不足も懸念されており、業務効率化と働き方改革が急務となっています。

参考:国土交通省│物流を取り巻く現状と課題

■物流コスト上昇の要因と影響

物流コストは企業の経営を圧迫する重要な要素となっています。

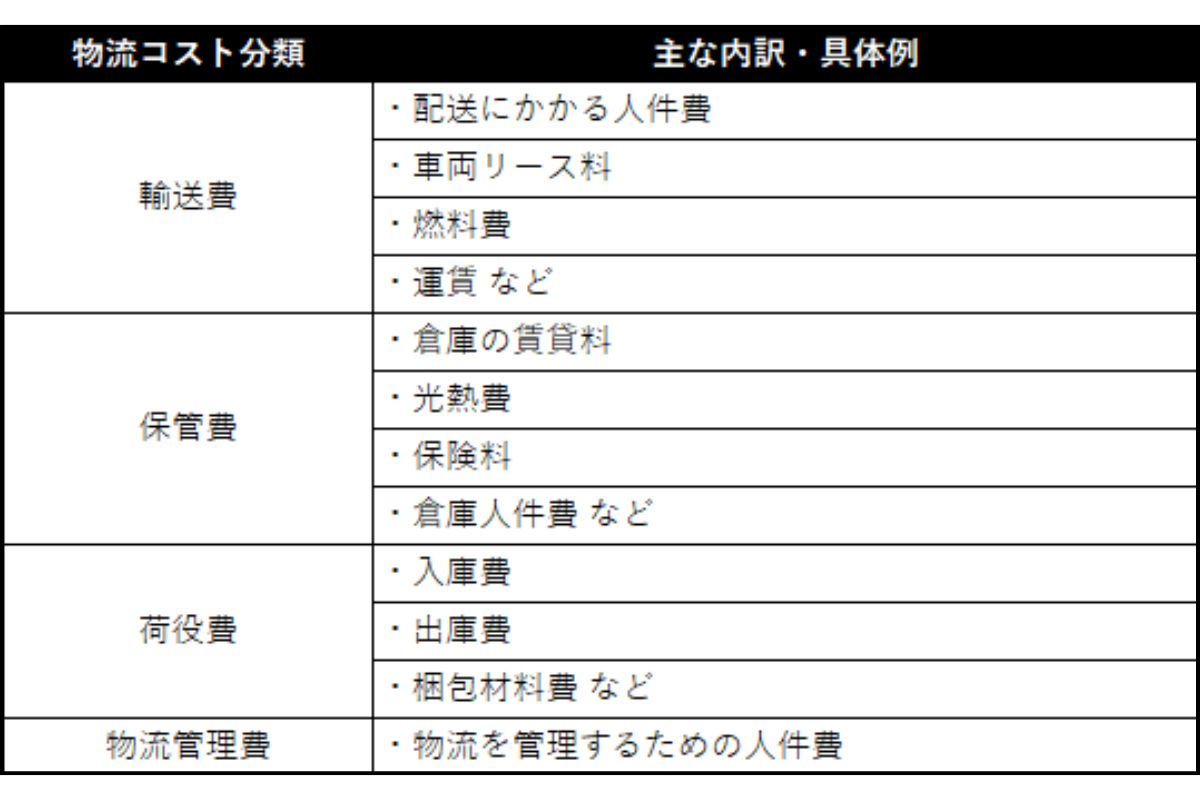

物流コストは主に以下の4つに分類されます。

近年、原油価格の高騰により燃料費が上昇し、物流コストを押し上げています。

トラック運送事業の営業費用のうち、約4割は運送に係る人件費、約2割が燃料費および車両に係る経費を占めているため、これらの上昇が大きな影響を与えています。

さらに、新型コロナウイルスの影響でサプライチェーンが混乱し、物資の供給が不安定になったこともコスト上昇の一因となっています。

このような状況下で物流効率化による経費削減はますます重要性を増しています。

【 物流効率化がもたらす具体的なメリット 】

物流効率化を実現することで、企業はさまざまな恩恵を受けることができます。

効率的な物流システムの構築は、単なる業務改善にとどまらず、企業全体の競争力強化につながる重要な取り組みです。

物流効率化によってもたらされる主なメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- コスト削減による収益性の向上

- サービス品質の改善とお客様満足度アップ

- 従業員の労働環境改善と定着率向上

これらのメリットは相互に関連しており、一つの改善が他の領域にもプラスの影響を与えることが多いのが特徴です。

以降では、それぞれの具体的な内容について解説します。

■コスト削減による収益性の向上

物流効率化によって削減できるコストは多岐にわたります。

倉庫の管理コスト、スタッフの人件費、トラックの配車費用など、物流業務には多くのコスト要素が存在します。

効率化によって削減可能な主なコスト項目としては、過剰在庫の縮小による保管費削減、配送ルート最適化による輸送費削減、作業効率向上による人件費削減が挙げられるでしょう。

在庫管理を徹底し、保管スペースの適正化を図ることで、在庫コストを大幅に抑制することが可能になります。

また、デジタル化による管理システム導入は、紙帳票の印刷コスト削減だけでなく、データ検索時間の短縮や人的ミスの防止という副次的効果ももたらします。

こうしたコスト削減効果は最終的に企業の収益性向上に直結します。

■サービス品質の改善とお客様満足度アップ

物流業務の効率化は、サービス品質の向上にも大きく貢献します。

スムーズな業務フローを構築することで、商品のお届け期間短縮や配送ミスの削減が実現し、顧客からの信頼獲得につながります。

効率化された物流システムでは、リアルタイムの在庫確認や配送状況追跡が可能となり、顧客への情報提供も充実します。

特に自動化やシステム導入によるヒューマンエラーの削減効果は大きく、正確な配送の実現は顧客満足度の向上に直結します。

信頼性の高い物流サービスは、リピート購入を促進し、長期的な顧客関係構築に寄与するのです。

また、効率的な業務プロセスにより、緊急時や特殊な要望にも柔軟に対応できる余裕が生まれることも見逃せないポイントです。

■従業員の労働環境改善と定着率向上

物流業界では拘束時間の長さが深刻な問題となっており、労働環境の改善は急務です。

効率化により無駄な作業や手順を省くことで、労働時間の短縮と身体的負担の軽減が可能になります。

特に長距離ドライバーは運転だけでなく、荷物の積み下ろしや待機時間なども含めて長時間の拘束を強いられているため、これらの効率化による恩恵は大きいでしょう。

労働環境の改善は人材確保や定着率向上に直結します。労働時間の適正化や身体的負担の軽減は、従業員の満足度を高め、離職率の低下につながります。

また、効率化によって生まれた時間的余裕は、従業員のスキルアップ研修や働き方改革の推進にも活用できます。

少子高齢化による人手不足が進む物流業界において、従業員の働きやすさを向上させることの意義は計り知れません。

【 物流効率化を実現するための基本ステップ 】

物流業務の効率化を実現するには、ただ闇雲に改善を試みるのではなく、体系的なアプローチが必要です。

効率化を成功させるためには、現状を正確に把握し、適切な指標を設定し、計画的に実行するという基本ステップを踏むことが重要です。

以下の3つのステップを順に実践することで、効果的な物流効率化を実現できるでしょう。

- 現状分析と改善ポイントの洗い出し

- 物流KPIの設定と活用

- 効率化計画の立案と実行

以降では、各ステップについて具体的な方法やポイントを解説します。

これらのプロセスを丁寧に進めることで、物流業務の無駄を削減し、コスト効率と顧客満足度の両方を高めることが可能になるでしょう。

■現状分析と改善ポイントの洗い出し

物流効率化の第一歩は、現状の業務フローを詳細に分析することです。

現場の作業手順を可視化し、実際の作業時間や待ち時間を計測することで、非効率な工程を特定できます。

普段当たり前に行っている業務も、一つひとつの手順を振り返ると、無駄が生じている可能性があります。

効率的な現状分析には、「この作業は本当に必要なのか」という視点で業務を見直すことが重要です。

たとえば倉庫内のピッキング作業では、商品の配置を見直すことで移動距離を短縮できる場合があります。

レイアウトの最適化やロケーション管理の徹底も、作業効率向上の鍵となるでしょう。

現場の意見を積極的に取り入れ、実際に作業している人の視点から改善ポイントを洗い出すことも効果的です。

■物流KPIの設定と活用

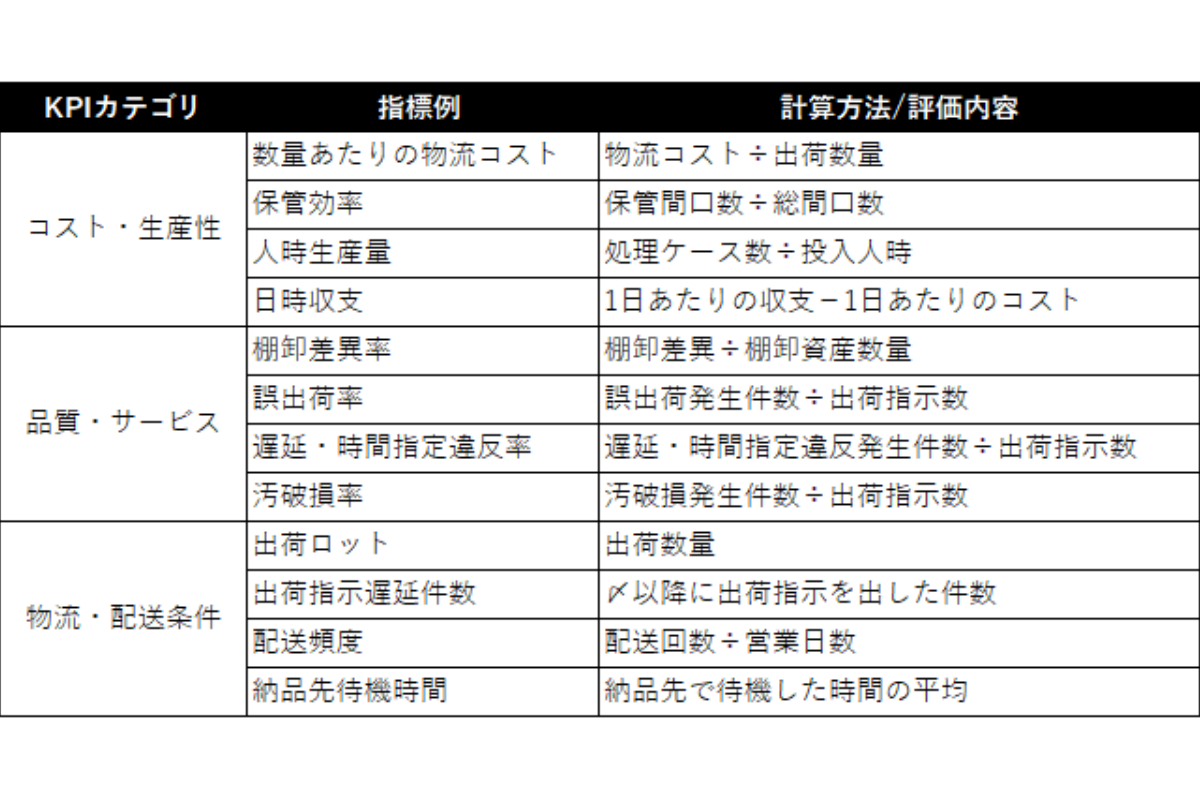

物流効率化の進捗を測定するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

物流KPIは主に「コスト・生産性」「品質・サービス」「物流・配送条件」の3つのカテゴリに分類されます。

これらの指標を定期的に測定・分析することで、効率化の成果を可視化できます。 KPIを設定したら、定期的にデータを収集・分析し、目標との差異を把握することが重要です。

KPIを設定したら、定期的にデータを収集・分析し、目標との差異を把握することが重要です。

PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を進めていきましょう。

■効率化計画の立案と実行

現状分析とKPI設定が完了したら、具体的な効率化計画を立案し実行します。

改善すべき課題に優先順位をつけ、短期・中期・長期の計画に分けて取り組むことが効果的です。

優先度の高いものから着手し、早期に成果を出すことでモチベーションを維持できます。

計画実行においては、担当者と期限を明確にし、進捗を定期的に確認する仕組みを構築することが大切です。

また、効率化は一部門だけの取り組みではなく、全社的な視点が必要です。

物流部門と営業部門、製造部門などが連携し、全体最適を意識した計画立案が求められます。

計画の実行後は結果を検証し、必要に応じて計画を修正するPDCAサイクルを回すことで、持続的な改善につなげましょう。

【 物流業務の効率化を成功させる主要な方法 】

物流業務の効率化を実現するためには、適切な手法を選択し、体系的に取り組むことが重要です。

効率化のための主要な方法として、以下の3つのアプローチが特に効果的とされています。

これらは単独でも大きな効果を発揮しますが、組み合わせて導入することでさらに相乗効果を生み出すことが可能です。

それぞれの方法について、導入のポイントや期待できる効果を見ていきましょう。

■物流拠点と輸送ネットワークの最適化

物流拠点の配置と輸送ネットワークの最適化は、物流効率化の基盤となる重要な取り組みです。

複数の物流拠点を持つと配送先への最短距離で移動できるというメリットがありますが、拠点の賃料や人件費、トラックの稼働台数増加といったデメリットも生じます。

物流拠点を集約することで、これらのコストを削減し、配送業務の効率化を図ることが可能になります。

拠点集約によって得られる効果は大きく、たとえばトラックの積載率向上や管理コストの削減などが挙げられます。

また、倉庫内のレイアウト最適化も重要です。ピッキング作業の効率を上げるために商品配置を見直したり、ロケーション管理を徹底したりすることで、少ない人手でも効率よく業務を進められるようになります。全体のネットワークを見直すことで、無駄のない物流体制を構築しましょう。

■共同配送によるコスト削減と環境負荷軽減

共同配送とは、複数の会社が協力して一つのトラック内に荷物を積み込み、同一ルートの配送先に届ける取り組みです。

従来は各運送会社が独自にトラックを手配していたため、荷量が少ない状態でトラックを稼働させなければならないケースが少なくありませんでした。

しかし共同輸配送を導入することで、この問題を解決できます。

共同配送の最大のメリットは、トラックの積載率向上によるコスト削減効果です。

また、稼働するトラック台数を減らすことでCO2排出量を削減し、環境負荷の軽減にも貢献します。

ドライバーの負担軽減という副次的効果もあり、人手不足問題への対応策としても注目されています。

実施にあたっては参加企業間での調整が必要ですが、適切に運用すれば各社にとってウィンウィンの関係を構築できるでしょう。

■モーダルシフトの導入

モーダルシフトとは、トラックで行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換することです。

長距離輸送において特に効果を発揮し、物流業界が抱える人手不足問題への対応策としても有効です。

トラックから鉄道・船舶輸送に切り替えることで、ドライバーの運転時間を削減しながら、一度に大量の貨物を運ぶことが可能になります。

モーダルシフトの導入により、長距離ドライバーの労働環境改善や人材確保難の解消、燃料費の削減などさまざまなメリットが得られます。

実際の事例では、ドライバーの運転時間を35%削減した例も報告されています。

ただし、貨物の特性や配送ルートによって最適な輸送手段は異なるため、自社の物流特性を踏まえた検討が必要です。

将来的な物流危機への備えとしても、モーダルシフトの導入を検討する価値があります。

【 物流効率化を加速させる最新テクノロジー 】

モーダルシフトとは、トラックで行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換することです。

長距離輸送において特に効果を発揮し、物流業界が抱える人手不足問題への対応策としても有効です。

トラックから鉄道・船舶輸送に切り替えることで、ドライバーの運転時間を削減しながら、一度に大量の貨物を運ぶことが可能になります。

モーダルシフトの導入により、長距離ドライバーの労働環境改善や人材確保難の解消、燃料費の削減などさまざまなメリットが得られます。

実際の事例では、ドライバーの運転時間を35%削減した例も報告されています。

ただし、貨物の特性や配送ルートによって最適な輸送手段は異なるため、自社の物流特性を踏まえた検討が必要です。

将来的な物流危機への備えとしても、モーダルシフトの導入を検討する価値があります。

■倉庫管理システム(WMS)による在庫最適化

倉庫管理システム(WMS)は、倉庫内の在庫や作業を一元管理するシステムです。

入出庫管理、在庫管理、ピッキング支援などの機能を持ち、作業効率の向上と正確な在庫把握に貢献します。

従来の紙ベースの管理から電子化することで、リアルタイムで倉庫内の状況を把握できる点が大きなメリットです。

WMSとハンディスキャナーを組み合わせることで、バーコードを読み取るだけで正確な検品が可能になり、人的ミスも大幅に削減できます。

また、適切な在庫量の維持にも役立ち、過剰在庫や欠品のリスクを低減させることが可能です。

システム導入時には既存の業務フローとの親和性を確認し、必要に応じて業務プロセスの見直しも検討すると良いでしょう。

■配送管理システム(TMS)でルート効率を向上

配送管理システム(TMS)は、出荷から配送完了までの工程を管理するシステムです。

配車計画の立案やルート最適化、配送進捗の管理などの機能を備えており、効率的な配送業務の実現に貢献します。

従来の経験則に基づいたルート設定ではなく、データに基づいた最適ルートの算出が可能になるため、無駄な走行を削減できます。

TMSの導入によって、燃料費の削減や配送時間の短縮といった直接的なコスト削減効果に加え、配送状況をリアルタイムで把握できることから、顧客への正確な情報提供も可能になります。

時間変更にも柔軟に対応できるため、突発的な状況にも素早く対処できる点も大きな利点です。

物流現場と本部の連携強化にも役立つシステムと言えるでしょう。

■IoT技術を活用した先進的な在庫管理の実現

IoT技術を活用した在庫管理は、センサーやRFIDなどのデバイスを用いて、物流現場の情報をリアルタイムで収集・分析するシステムです。

従来の定期的な棚卸に代わり、常時モニタリングによる正確な在庫把握が可能になります。

スマートマットのような重量センサーを活用すれば、商品の上に載せるだけで自動的に在庫数を検知し、クラウド上でデータ管理できます。

IoTセンサーによって収集されたデータは、適切なタイミングでの自動発注にも活用できるため、発注忘れによる欠品や過剰発注による在庫過多を防止できます。

また、倉庫内の温湿度管理など、品質維持のための環境モニタリングにも応用可能です。

導入に際しては初期投資が必要ですが、長期的には大幅な業務効率化とコスト削減が見込めるでしょう。

【 国の支援制度を活用した物流効率化の推進 】

国土交通省では、「物流総合効率化法」(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)に基づき、物流業務の効率化を推進する事業者への支援を行っています。

この法律は、物流業界の深刻な課題である人手不足や環境負荷の低減に対応するために制定されました。

支援対象となる主な取り組みには、輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化などがあります。

輸送網の集約では、複数の物流拠点を統合し効率的な輸送ネットワークを構築します。

モーダルシフトは、トラック輸送から環境負荷の小さい鉄道や船舶への転換を指し、ドライバー不足対策にも有効です。認定を受けた事業者は、税制面での優遇措置や事業許可の一括取得など多くのメリットを得られます。

さらに、事業経費の一部補助も受けられるため、初期投資の負担軽減につながるでしょう。

環境対策と経営効率化を両立させたい企業にとって、積極的に活用したい制度といえます。

【 物流のアウトソーシングとパートナーシップ構築 】

自社で物流を担うことが必ずしも最適な選択とは限りません。

3PL(サードパーティー・ロジスティクス)と呼ばれる物流専門業者にアウトソーシングすることで、業務の効率化と品質向上を同時に実現可能です。

物流のプロフェッショナルに任せることで、これまで物流業務に費やしていた時間やリソースを本業に集中させることができるでしょう。

アウトソーシング先を選ぶ際には、取扱商品の特性を理解しているか、繁忙期にも対応できる体制があるか、情報システムの連携がスムーズか、といった点を基準にしましょう。

季節によって荷量が変動する商品を扱う企業にとっては、常に最適な人員を確保できる点も大きなメリットとなります。

物流コストの見える化と「持たない経営」の実現により、経営の柔軟性も高まります。

【 ネオロジスティクスの物流アウトソーシングで業務を効率化 】

ネオロジスティクスの物流アウトソーシングは、単なる「代行」ではなく顧客企業の物流部門として機能することを理念としています。

25年の実績と30社以上の物流業務経験を持ち、物流を通して顧客企業の本業発展をサポートする姿勢が特徴です。

同社のサービスの最大の強みは、物流コストの「固定費」を「変動費」化できる点にあります。

作業人員も場所も「使った分」だけの請求となるため、繁閑に合わせて物流コストを最適化できます。

従来は閑散期でも繁忙期と同じコストがかかっていた固定費を、物量に合わせて変動させることが可能になります。

また、ピース(バラ)単位での細かな取り扱いに対応し、ラベル貼付やギフトラッピング、店舗仕分け、値札付けなどの流通加工作業も提供しています。

加工食品から美容化粧品、雑貨類、アパレルまで幅広い商材の取り扱い実績があり、BtoBからBtoCまで多様な物流ニーズに対応可能です。

ネオロジスティクスにアウトソーシングすることで実現する業務効率化としては、以下の点が挙げられます。

- 本業(営業・販売・企画)に専念できるようになり、売上拡大に集中可能

- 採用・労務管理の負担から解放され、人材確保の悩みを解消

- 物流品質(誤出荷防止、破損防止、在庫管理)の向上

- 自社システム開発による高度な在庫管理(賞味期限・ロット管理)の実現

- 事業規模の変化に合わせた柔軟なスケーリング(小規模から大規模まで)

物流の複雑化と人材確保の難しさが増す中、専門性の高い物流パートナーへのアウトソーシングは、業務効率化と事業成長の有効な選択肢となるでしょう。

25年の実績と35社の信頼!ネオロジスティクスの物流アウトソーシングの詳細はこちら

【 まとめ 】

物流業界は人手不足や配送量増加などの課題に直面していますが、適切な効率化施策によって解決が可能です。

本記事では物流拠点の最適化、共同配送の導入、モーダルシフトなどの効率化手法と、WMSやTMSといった最新テクノロジーの活用方法を解説しました。

これらの施策は、コスト削減だけでなくサービス品質の向上や労働環境の改善にも寄与します。

効率化を推進するためには、まず現状分析を行い、適切なKPIを設定し、計画的に実行することが重要です。

また、国の支援制度の活用や物流アウトソーシングの検討も有効な選択肢となるでしょう。

物流効率化は一朝一夕に実現できるものではありませんが、継続的な改善活動によって、持続可能な物流体制の構築を目指しましょう。